去感受巨大的,卻毫無意義的痛,猶如驅魔,把體內無來由的邪靈附體,催吐出去 (房慧真)

住心常覺眾生苦,冷眼猶嫌熱淚多 (高燮詩贈蘇曼殊)

曾經有一陣子,桌上堆疊著同期問世的 關於死亡的書籍

另一段時間裡,隨處所見的文字 彷彿都在談論記憶與遺忘

看似巧合匯聚的主題,彷彿冥冥中有個至高神秘的出版企劃

旨在回答我內心緩緩升起、甚至尚未能言說的困惑

但我已學會不再自我膨脹、牽拖上天來特別照應我的需求

我的疑問,無論如何壓迫、虛無或滯悶,對祂來說總不值一哂

思想的海洋包羅萬象,分分秒秒都有龐雜的訊息漫湧而過

只是每個時期,潛意識會悄悄織起一張網

攔下一灘 看似充滿內在關聯的漂流物

數月前, 偶遇法國藝術家蘇菲.卡爾的《極度疼痛》--

她爬梳、曝晾生命中最劇烈的傷痛經驗,以圖像記錄痛苦逐步成形的軌跡,把自己的故事重述了三十六遍,也請三十六個人講出生命中最痛苦的一刻。

一次次重述與聆聽中,她的話愈來愈短,字跡愈來愈淡,心境也從炙烈慢慢冷卻,直到雲淡風輕。

幾乎如同文體練習般,書的左頁上演由深至淡的三十六種悲傷心境,右頁卻在一則則新加入的故事中,構成愈來愈龐大的劇痛;而讀者也在一頁頁的翻動中,參與了這場集體驅魔。

是等輩人,如履泥塗,負於重石,漸困漸重,足步深邃

若得遇知識,替與減負,或全與負

是知識有大力故,復相扶助,勸令牢腳

若達平地,須省惡路,無再經歷

有些劇痛毫無意義,去感受它的肆虐,真的只能期望是一種"驅魔" 的過程。

有些痛楚的時空遙遠,卻在人性中喚起惶惑無依的共鳴,如阿契貝在《分崩離析》所描寫。

有些劇痛的意義切近、巨大而沉重,隨著歲月澄洗,不斷激發新的質疑和辯證,剝現更深層的省思與感悟;

原本把它"供"在書架上,遲遲不敢讀,覺得自己禁不起那哀痛背後的殘酷與荒蕪。

後來想到曾經在心裡默默對兒子許下的承諾:

"當我只能以凝視陪伴你時,無論那景象如何椎心刺骨,都不會轉開視線。"

彼亦人子也。

於是,我憑恃母性中的堅定與柔韌,開始見證人子所承擔的劇痛 --

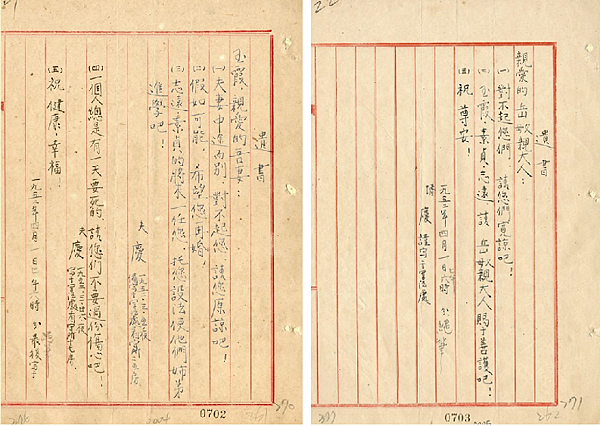

一個人總是有一天要死的,請您們不要過份傷心吧!(郭慶)

祝福兒子們的健康! 無止境的進步! 祝福妳的青春永存! 幸福! 快樂! 我這拼命的祈願,確信一定能達到的。 ... 緊緊地抱擁著妳的幻影我瞑目而去。(黃溫恭)

死使兒心甚悲悽,但甚坦然。... 爸爸媽媽可常念 "我兒心地善良,懷著理想,深知努力,最後以路途走得過遠身死",... 當可減少幾分悲傷而稍得安慰。(江炳興)

中途掩卷時,耳畔響起百多年前,另一個年輕的聲音低語著 "意映卿卿如晤...";甚至於,在更多遙遠得我無法想像的時空,透過我無法理解的語言,必定還有無數年輕的生命,也同樣無所怨悔而滿懷歉意地,訴說著他們必須犧牲的深情...

也曾浮現這樣的念頭:既然他們確實試圖推翻政府,並非皆冤/錯/假案,那麼我們從小被教導的是否繼續成立 -- 這些叛亂份子罪有應得? 或至少,戰敗者理當覆滅? 暫不論那蔑視程序正義與人權的秘密審判、槍決過程,以及將人性壓逼至極限的刑訊、連坐方式,我會希望他們"革命"成功,或存留生機、捲土重來嗎?

發現自己在閱讀中不由自主地變換觀點,除了當事者與敘事者,還有母親的痛、妻子的怨、女兒的慕...;甚至不只一次設想當權者 -- 有別的選擇嗎? 有更好的作法嗎? 那心態究竟是你存我亡的殊死戰,抑或只為鞏固威權、趕盡殺絕的屠戮?

但歷史的用意,並不是要我們扮演事後諸葛。

一位記錄者在篇後註解:這些人之所以讓人心折,並不是因為他們的正確,而是在充滿未知、不確定與危險的時刻,他們仍然努力把生活變成屬於自己的東西。

這,其實也是我自己從去年 318 以來,看待那群年輕孩子的主要心情。

乍看徒勞的抗爭、白流的鮮血,終會滲入土地,透過挖掘真相與檢驗理想的努力,綻放世世代代的熱愛與力量。

前陣子反覆聽一首歌:Is Anything Wrong

我以前常說

我準備好了,告訴我該走的路

然後 一、兩年過去,我仍在原處

旁觀世人

他們皆知該怎麼做

他們看我

以為我亦了然於心

親愛的

什麼是對?什麼是錯?

我們怎能知道 時間會帶給我們智慧?

我又回到起點,端詳那被拋捨的人。

彷彿腳底的地被瞬間抽走。無論情敵是家國理想、疾患災難、或另一個平凡無奇的人,無論那轉身離去者理由夠不夠正當,背影夠不夠高尚,都無法化解信賴與自我價值同遭重擊之劇痛。

痛苦無法比較;但可以交映、轉化、昇華

這是那些書教給我的

摘錄:

( 郭慶。雲林崙背人,出身貧寒,幼年喪父。小學畢業後當書店學徒,獲農會獎學金入台南師範。

被捕時為雲林貓兒干國校校長。)

文字簡單,卻用三枝不同的筆寫成,勾勒出時間的變化和縫隙,提醒那曾經有著日子的重量,有著當下希望能夠傳遞到誰手上的心情,把觀看者帶回那個時間點,說著:這些不是一開始就要被放在人權博物館裡,做為紀念碑的。

前三句是藍色的鋼筆,寫在三月五日,第四句是三個禮拜後,最後一句跟第四句一樣是黑色墨水,像是預先寫好,只留下日期給鉛筆填上。除了日期,鉛筆只輕輕地寫下絕筆兩字,像是擔心一早鐵門打開就被押解到馬場町,沒有時間也沒有情緒寫就,也像是早已經想好最後的句子。

面對意外被捲入政治案件的家人,太多事情沒辦法一一說明,在必定被檢查的信紙上,也不可能寫下自己加入地下黨的原因,而更私密的情感記憶,也不願意讓特務們翻看吧,當這些都刪去,最後落到信紙上的,便只有歉意與祝福,與對子女進學成人的期待—那沒有說出的,總有一天會被家人瞭解,而且能在這片土地上被說出來。

.....

「在申請檔案時,互助會裡有朋友說:就讓事情留在那裡吧,也許檔案揭開了,會發現誰的爸爸出賣了誰的爸爸...」尋找父親這麼多年,從戒嚴到解嚴,那是郭素貞唯一感到害怕的時刻:父親會不會也曾供出過誰呢?但她終於放下,把申請書交給檔案局。「原因說起來可能有點傻,但我總想,爸爸一定是一個很好很好的人。」

.....

翻閱卷宗裡的筆錄,意外地不是與郭慶、而是與審訊者有些類似的心情。他們想從被訊問者身上得到可以判決死亡的證據,我則想從陳年檔案中找到郭慶活過的證據,而我們共享著郭慶的沉默。

(郭慶)被捕後快速判斷了情勢,供出對方已經掌握的情報,將事情推向順利渡海逃亡的同志,切斷聯繫,保護自己領導的小組。...也因為這樣,從現有的判決資料與相關檔案所能得到的輪廓極為有限。...

軍法處位於現在的喜來登飯店,牢房以木頭欄杆搭起...氣味熏蒸,呼應著每天走過的腳鐐聲音。儘管如此,被囚者依然在其中做命運的最後掙扎,設法避開獄卒與告密者,用各種方式傳遞訊息。那天,當同案的程日華被提出放封,經過牢房時,郭慶悄悄吐出嘴巴裡含著的紙片,一張什麼也沒有寫的白紙。

「我看著他的眼睛,他只是平靜地搖了搖頭。」程日華是虎尾糖廠的工人,關於自己的事情他說的不多,但是談到在軍法處同一牢房的郭慶,這位八十多歲的長者便激動落淚。雖然和郭慶沒有直接的組織關係,他總是反覆提起那張白紙:「他的意思是,我什麼也沒有說出來。」

.....

做為世界史的一部分,做為彼時各式各樣死去的其中一位,郭慶並沒有撼動什麼,但正是因為從這樣一個平凡而堅定的行動者身上,才揭示出當時處於動搖變化中的世界。也只有透過他人生的整個過程,我們才能試著回答,他為什麼放下年邁辛勞一輩子的母親、頂住娘家壓力堅持在一起的妻、年幼的兩個孩子... 並不只是為了一個更大的事物,而是為了身邊的人的未來。

.....

在那個村子裡,... 也有著每人捐三十塊推派代表搭火車去台北探望校長的民眾,用腳踏車載著校長娘到處奔波求援的工友。...那些連結並沒有在槍響後消失,在這個村莊、小鎮、城市、島嶼以至於國家被納入現代化體制的過程中,郭慶留下了一些寶貴的、不同於體制邏輯的東西,比體制更強韌,像是工友林佐思在五十多年後辭謝郭素貞紅包時說的話:「不能收的,收了恩情就斷了。」

.....

我們知道了並且太過知道後來的事情怎麼發展,便在不知不覺中把今天的觀點與材料,帶給當時就著有限資訊試圖尋找出口的人們。...然而他們之所以讓人心折,並不是因為他們的正確,而是在充滿未知、不確定與危險的時刻,他們仍然努力把生活變成屬於自己的東西。

相較於革命烈士、政治受難者的歷史定位,郭素貞始終想要知道的是:父親是怎樣的一個人。這是不能用線性的歷史解釋來回答的,相反的,這要求我們必須提問:在那個歷史時間點上,他們看到的世界是什麼,他們用什麼方法與框架來認識它,決定做出什麼行動,那些與後來的世界之間的距離有多遠,又有多近。

這個過程沒有結束的終點,而是不斷地告訴我們,自己以為已經知道的其實並不完全,我們必須再度回到那些青年與他們所處的台灣。就像郭素貞所說的,十多年前每次她問陳英泰先生何時回憶錄才會出版,怎麼那麼慢,陳先生總是說還沒好還沒好,還要一個一個去問難友:「那個時候是這樣子嗎?」

留言列表

留言列表